你有“乡下悲歌”,我有“县城文学”-j9九游会真人

文 | 7200

当“见证历史”和在旅游景点拍照打卡一样寻常时,美国的党争与大选早已不再是扰动世界局势的内参消息,更像是供大众把握流行文化风向的时尚大秀。

整活专家特朗普,一个靠歪头杀躲过物理暗杀的共和党人,自己的党派代表大会却玩了一把民主党引以为傲的“身份政治”,铁锈带白人、天主教教徒、畅销传记小说作者、众多身份标签齐整的jd万斯成为副总统候选人,演讲中他致敬了台下他那曾经深陷毒品与贫困的母亲,过往创伤在这此刻成为标识传统道德并引人共情的勋章。

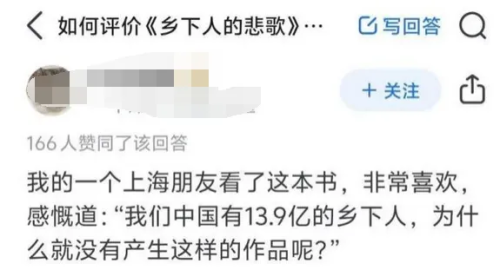

特朗普16年当选总统,让长久美国自由派话语下认识世界的人们错愕,既有框架出现无法自圆其说的裂痕,如何解释?jd万斯的《乡下人的悲歌》就提供了种长期被遮蔽的异质视角,让“红脖子”群体的面目在中国人视野里愈发清晰起来。

“乡下人的悲歌”词条再次频频出现,很容易让人在字面上对应到几个月前“县城文学”词条。作为在抖音走红的摄影风格,它既是速朽的视觉景观,也是一批关于“县城”的文化产品代表。

作为流行文化它和“乡下悲歌”异曲同工,对于被《小时代》《家有儿女》等作品填充了大量闲暇才成长起来的青年来说,围绕大城市为中心的文化与生活想象早已不能刺激他们的神经,但用“县城”为噱头,不仅能满足思乡怀旧,又有边缘现代生活的新鲜感,自然能提供别样视角。在理解美国“乡下悲歌”过程中,用对照比较的方法,能更好解析中国“县城文学”中蕴含的时代情绪。

我们先从他山之玉的“乡下悲歌”讲起。

大约是三四年前,笔者开始更加专注于传播学与新闻学的理论学习。在当时,这个领域的公开讨论和考研试题中总喜欢聚焦到所谓的“后真相”问题。这个词想表达的是在特朗普上台、英国脱欧公投等代表性事件中发现的一种舆论规律——“诉诸情感与个人信念比陈述客观事实更具有影响力。”

当时阅读了不少论文,其中有些深刻者能提及社交媒体的媒介特性使得人们对日常生活的感知被颠覆成碎片,事实的定义、轻重次序、建构过程不再容易被特定专业媒体机构把控。

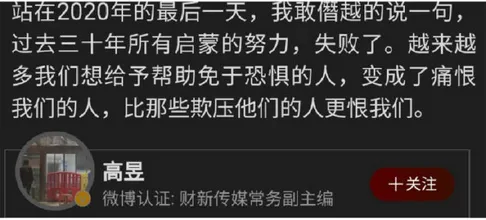

等到“新闻学”从专业名沦落为网络热梗时,笔者才后知后觉,“后真相”问题的讨论一定程度上应和了某些媒体人的怀旧病。

曾经他们吹嘘自己的框架理性、客观,一件事情是不是事实,他们可以参与宣判。他们引以为傲的新闻专业主义光环,支撑了商业新闻的合法性,却也潜藏了多少“顺我者启蒙觉醒、逆我者蒙昧民粹”的傲慢。

在这个意义上,“后真相”问题的讨论虽然抓住了情绪这个关键,但到头来却对理解现实与社会群体帮助不多,如果硬要说有,也只是理解了部分酸腐媒体人的情绪。

直至最近因为对“乡下悲歌”的兴趣,又阅读了社会学家阿莉.霍赫希尔德的《故土的陌生人:美国保守派的愤怒与哀痛》,使笔者大为震动。自称“一生大部分时间都身处进步阵营”的作者,正是通过借由情绪这个关键点的把握,达成了对极端保守的茶党“红脖子”们深刻细腻的理解。

这本书的问题意识被作者概括为“大悖论”现象。从全美国比较来说,由于工业污染,支持共和党的红州居民普遍相对民主党的蓝州居民有着更严重的健康问题,甚至平均预期寿命相差五岁,但他们依然支持放任石油、采矿等大型重工业企业,拒斥联邦政府的监管与环保政策。

更典型的是茶党的支持者,多数在小公司就业,或者自己经营小买卖,但他们却拥护加强大型企业垄断能力、减少税收的法律。

“毫不夸张地说,夫妻店住欢迎1%的富豪,有点像用天然种子的小农民欢迎孟都山,街角杂货店店主欢迎沃尔玛,地方书店老板欢迎亚马逊。在同一面‘自由市场’的旗帜下,大企业可以随意支配小公司。(中译本171)”

作者在路易斯安州对茶党成员开展了五年的调查,发现影响“红脖子”们对联邦政府态度的因素,除了利益算计,也包含了情感。政治关乎信任,至于信任的程度往往是个情感问题。

书中有这样的个案,某个人会在公开集会站出来揭露重工企业如何污染水源如何对自己不公,但由于想多赚钱找兼职,工作时长超过政府规定,被发现了导致领不上社保金,以及在退税过程里被政府职员欺骗,少退了钱,他决然投身茶党。对他来说反对污染和反对大政府,在情感上都是对自己尊严与荣耀的捍卫,并没有冲突之处。此外,作者花了不少笔墨描述“红脖子”如何身在福中不知福。

“正如20世纪60年代的伯克利嬉皮士‘不屑于消费主义’并为之自豪,以此展现他们对爱与世界大同的更高理想——迈克.沙夫和其他茶党拥护者似乎说,我不屑于政府及其服务,以此向世界展示更高的理想,即使他们享受着许多政府服务...

我历数了迈克蔑视政府的所有原因:政府取代了社区,它夺走了自由,它没有保护公民,政府官员活得不像修女...(中译本129)”

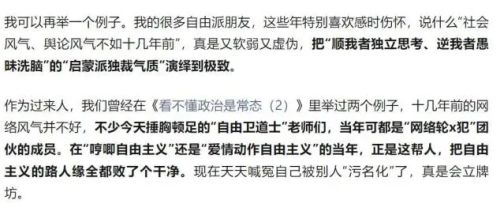

这些描述,不由让人联想到如今中文互联网中的自由派发言,多数时候他们在语言使用上努力模仿欧美自由派,会用“历史的垃圾时间”“远方的哭声”之类的高概念体现区隔吸睛。等他们开始表达时,便是构建概念与概念之间情绪过山车,调动人们时哀伤时愤慨,这种情感策略和他们鄙视“红脖子”们高度相似。

写作者林一五对这种现象总结到,中文互联网自由派言论早期是“狂欢自由主义”,肆无忌惮地对观念不一致者极尽侮辱,如今变成“哼唧自由主义”满嘴抽象,对真实问题毫不触及,提供情绪价值就算达成目标。

这确实是聪明人们领会到的版本答案,比如作为大资本家的马斯克,公开支持特朗普与共和党,受过基础思政课政治经济学教育的人都下意识明白,他的利益动机是少交税,减少监管,方便扩张垄断事业。而他公开表达则是,因为政治正确文化氛围,“我是失去了我的儿子”,所以要把公司从加州搬到德州。不能非此即彼地说哪方面因素更根本,但显然讲述“丧子之痛”确实比直球诉诸利益更加让人接受并记住。

回到《故土的陌生人》,其深刻之处是带着人们体认到“红脖子”们的绝望,被政府抛弃的绝望,所珍视价值正在逝去的绝望,以至于他们中的多数只能更虔诚地投向天主教,寻求社区内抱团互助,寻求信念上的解脱,他们坚信自由市场会带来富饶,坚信环境问题会被救世主降临所解决,在漫长的等待中他们养成了特定的品质与人格。

而上述一切得以自洽的前提是书中提出的“深层故事”概念,简单说,它是一个群体对生活基本处境的设想,它无关事实,是种理所应当的感受。

“红脖子”们的“深层故事”是这样:在排队上山通往美国梦的路程中,美国梦不仅意味着物质上比父辈过得更好,它更是作为一种回报,反过来印证从前的一切磨砺都是值得的。虽然队伍并没有向前,但你还是坚定着传统道德并付出更多,且时间愈来愈长。

突然有人插队到了你的前方,他们打着黑人、女性、移民,甚至是各种动植物保护的名头。你不是没有同情心,你有自己的道德标准,有地方性表达善意的方式,却被人指手画脚,可你自己受的苦却没人同情。你感到了背叛,一个被传言说成是穆斯林的黑人总统并没有办法能让你自豪,最后你被人侮辱性的喊作“乡巴佬”“红脖子”,成为电视里嘲弄的丑角。

在奥斯卡颁奖典礼上蹿下跳的关戚威嚎啕喊出“美国梦”,共和党代表大会上俄亥俄州长介绍jd万斯,称他是“美国梦”的化身,这两个美国梦显然不是一个物种,不止同床异梦,也是同名异梦,这是美国内部分裂的注脚。作者在最后很现实地指出美国左右派无论如何争斗,在政府层面两派都要求加强政府干预,以积极应对全球资本主义的新挑战。

“在自动化与全球化高度发达的年代,工资一成不变或有所下降的90%民众怎么办?对茶党而言,答案是团结在家庭和教堂面前,对跨国公司卑躬屈膝,吸引它们从所在地来到你面前...对自由主义左派而言,最好的办法是用世界级的公共基础设施和优质学校培育新行业...以及电动汽车和太阳能行业。”(中译本265)

讨论到这步,尽管作者在书中说“分歧之所以扩大,是因为右派更右,而非左派更左”,但现实已经进展到“左-右”“市场-政府”这类二元框架无法应对的地步了。复杂的矛盾找不到精确的语言描述,无名邪火熊熊,种种盲动的反抗已经发生,显得当前世界格外的荒诞与野蛮。

作者显然是这套二元对立游戏的专家,可换个角度说,她的研究也只是发现了传统左右框架在调动人心方面是如何无能为力,如何漏洞重重,这套框架甚至比不过日常生活中的直觉和情绪。

再聊回我们本土的“县城文学”。

从“县城文学摄影”的视觉元素分析,他们多是面无表情的少男少女,远山的轮廓、窄窄车道、老旧居民楼与室内、斑驳的墙皮、没拆干净或是被遗弃或是烂尾的建筑。

这些的元素流行扩散流行兴盛有迹可循,15年《路边野餐》、19年《南方车站的聚会》、23年《宇宙探索编辑部》、《河边的错误》这几部代表性电影作为一个序列,可以归纳出主题多是回到过去的梦境,失意者弥补曾经的雄心与热情,治安未完善时代的危险与悔恨。

相同元素类似主题还可以归纳出一个“东北文艺复兴”脉络,10年《钢的琴》、14年《白日烟火》、“东北三剑客”双雪涛、班宇、郑执引起关注、23年《平原上的莫西》和《漫长的季节》。

如果想精准讨论今年“县城文学”具体指向的情绪,甚至依葫芦画瓢指出这些生情绪的依凭的“深层故事”,短视频里“县城文学”的配乐歌词“走不出,看不破”提供了一种线索。笔者认为更贴近这种“深层故事”的是顾长卫导演07年的《立春》,影片讲述身在县城的女教师王彩玲,钟爱演唱歌剧,一心前往北京实现艺术梦却屡次碰壁,随着剧情推进,她先后结识了几个与她相似处境的人,他们相互欣赏却也相互利用,影响了彼此命运,最终王彩玲也没能实现梦想,在漫长的蹉跎里,找到了高预期与日常县城生活间的和解方式。

过往的高速城市化进程带来的是一套价值观结构,进城是有能力,是荣耀的象征,而返乡意味着失败。当前这套价值结构多多少少正在被撼动,作为普遍的家庭策略,父母一代拼抢资源,子女一代通过应试,进而扎根中心城市过上中产生活的路径正在愈发收窄,笔者也在文章《》中详细分析过。

残酷地说,注定是有大量家庭预期要落空的,这时青年回眸“县城”,是渴望情感上有一个协调的出口,县城在多重意义上的“闭塞落后”如何与成长过程被烙上的城市中心主义“中产梦”相协调?

于是就会出现县城婆罗门,县城亚比的话题,真正试图在县城生活的青年倒是不会像“红脖子”们那般怨恨公共部门,毕竟目前他们多数人清楚在县城有编制才更可能与“中产梦”接近。象征着市场的消费主义流行文化培育的理想受众是中产,象征着政府的公务员队伍正在中产化,我们也面对着“左-右”“市场-政府”二元框架难以回应的现实。

幽默的是,有些身处一线城市,用鼻孔凝视“县城”的人,要么兴奋刻奇,要么厌恶鄙视,借这个话题彰显经济发达地区的优越,言必称“今年只有某地才能实现财政自给”“某地有自己货币体系”,宣泄对财政转移等全国平衡统筹发展策略的不满。

“红脖子”们对公共部门的怨恨,很大程度上是被08年金融危机奥巴马政府用税收救助了大银行和大企业,却没有减免居民住房贷款的背叛感所激发。而这些人对公共部门的怨恨,似乎全然出于先富起来的傲慢与极端狭隘的地方情节。

这里就产生了一个有趣的反转,北方国家(发达国家)内部的南方(欠发达地区)“红脖子”与南方国家(发展中国家)内部的北方(发达地区)傲慢者深刻地共情了起来,可谓你有你的‘乡下悲歌’我有我的‘县城文学’。

美国联邦政府的宏观干预利好了大资本家伤害群众感情,中国政府的宏观干预限制了区域贫富分化,伤害了的是谁的感情呢?答案显而易见。

青年的“深层故事”里有两种自我的纠葛,一种是周遭的社区多是陌生人,愿意同人结交的前提是能迅速退出,在赛博空间共享超脱的梦想,高速流动、多点闪现。

另一种自我,它有能力根植本地,渴望能有一群人通过集体力量完成某项任务的愉快记忆,和人打交道时感受到普遍平等,相互体谅帮忙等社会情绪能量。前者是新世纪以来对全球精英的模仿,后者有些许对本土社会主义集体生活的玫瑰色想象。

胖猫事件的舆论反应让我们在此看见了其中的参差张力,有人基于大都市生活经验界定成正常经济的往来;有人出于朴素道德直觉认为是对基本平等的践踏;有人觉得顺应时尚与新价值,积极向上攀爬理所当然;也有人像“红脖子”们一样,觉得自己排队通往向往生活的路本就愈发艰难,一再忍让,却被别人打着种种名义插队 。

可以预见类似的冲突纠葛与博弈会延续很长时间,如何在让进步的叙事成立的同时,又不至于有让有足量影响力的群众感觉被抛下,被分裂,这是美国“红脖子”故事的警示,也需要我们落到尘世中摸爬滚打,必须直面并负责的时代问题。