武汉同济医院回应“诱逼捐器官”,器官捐献真有“黑幕”吗?-j9九游会真人

尽快推进脑死亡立法,能大幅减少医疗资源浪费、满足司法实践需要。

撰文 | 燕小六、凌骏

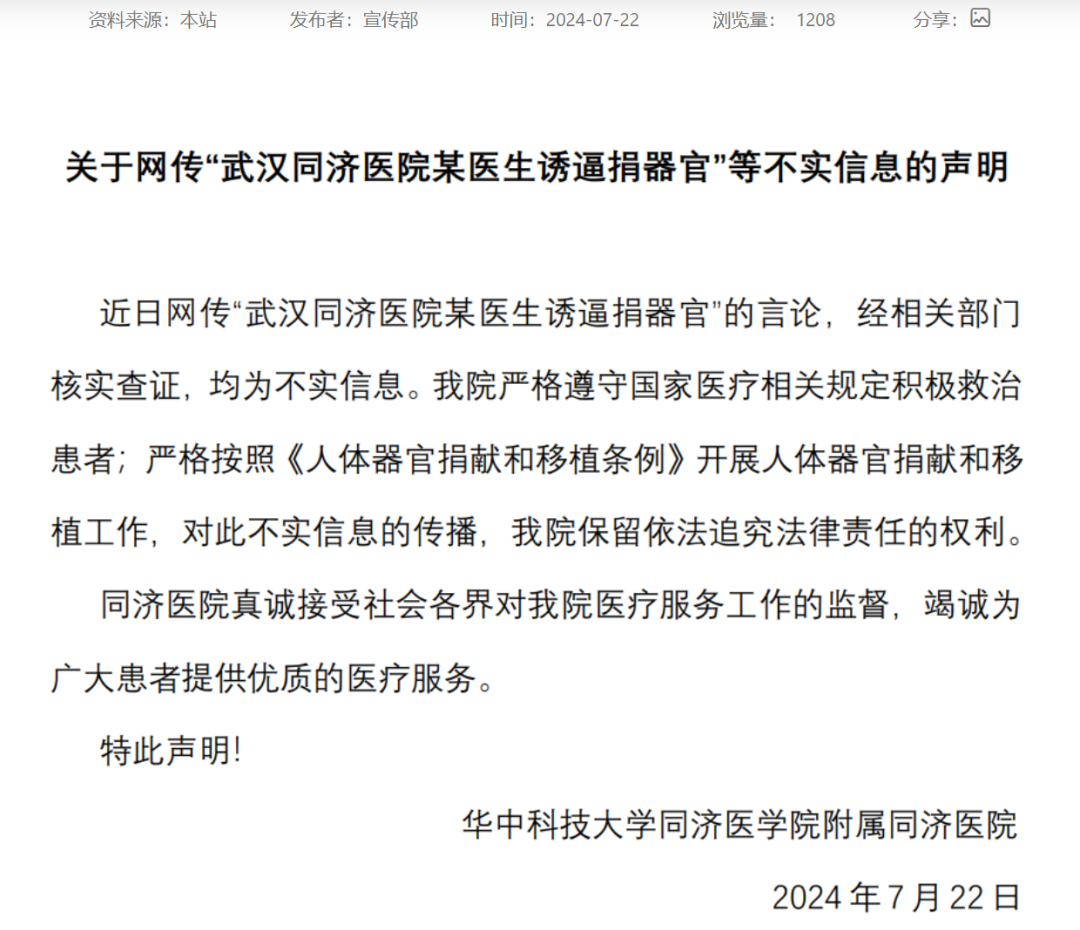

7月22日,武汉同济医院在j9九游会官网登录官网发布关于网传“武汉同济医院某医生诱逼捐器官”等不实信息的声明,称网传言论经查均为不实信息,并保留依法追究传播者法律责任的权利。

据《红星新闻》报道,当事人李女士称,两年前,她28岁的儿子因脑损伤去武汉同济医院就诊,在没有进行科学测试的情况下被判定为脑死亡,主治医师李某某还一度劝她捐献儿子的器官。

相关事件经报道后,部分公众对器官捐献的流程、公正性等提出质疑,武汉同济医院的声明并没有完全消除大家的疑虑。北京中医药大学一位教授结合报道公开发微博,建议不要签器官捐献协议。

“这已经影响到我们正常工作了。”长三角地区的一名器官捐献协调员洪红(化名)告诉“医学界”。

“建立一个伦理的公民器官捐献体系是几代中国器官移植医生的梦想,这个梦想正在我们这一代人中得以实现。”国家器官捐献与移植委员会主任委员黄洁夫在《中国器官捐献的发展历程与展望》一文中写道。如今,中国器官捐献工作者苦心积累起的社会信任正在经受巨大考验。

器官捐献不是一个人说了算

我国中部地区某三甲医院器官捐献协调员严浩(化名)认为,公众热衷于相信和传播所谓器官捐献黑幕,表明对器官移植的流程和监管,以及伦理规定、国家制度等缺乏了解。

多名业内人士告诉“医学界”,目前各个医院的器官获取、协调等工作在执行层面略有差异,但多由器官捐献协调员统筹,有严格的审核流程,需要第三方监督、签字,不可能发生未经病人、家属允许就捐献的情况。

我国现阶段器官捐献包括3类,即脑死亡器官捐献(ⅰ类)、心脏死亡器官捐献(ⅱ类)和脑-心双死亡器官捐献(ⅲ类)。根据今年5月1日实施的《人体器官捐献和移植条例》,人体器官捐献应当遵循自愿、无偿的原则,已经表示捐献意愿的也有权撤销。

若公民生前未表示不同意捐献的,其配偶、成年子女、父母可以共同决定捐献,且应当采用书面形式。“包括子女、父母、兄弟姐妹所有的直系亲属或监护人自愿同意,才能捐献。”郑州人民医院器官移植中心肝移植科副主任、副主任医师赵云峰告诉媒体。

器官捐献协调员负责在医院内寻找符合条件的捐献者,并获取家属同意。时机非常重要,器官捐献协调员如果介入太早,患者或还在积极治疗中,家属会本能地排斥捐献。但介入太晚,器官已经衰竭,失去移植价值。

更重要的是,“捐献必须经医院人体器官移植伦理委员会审核,填写、提交很多文件和表格。我们要争取宝贵的时间。”洪红说。

严浩介绍,相关伦理委员会的成员或达十多人,包括医学、法学、护理学、伦理学等专家。他们会评估患者是否有抢救价值、预后如何,以及待捐献的器官功能等。按照规定,从事人体器官移植的医学专家不能超过委员会人数的1/4。

“要注意的是,全面评估的同时,积极抢救一定是第一要义。临床医生绝不会为了移植而放弃治疗。”严浩强调,他遇到过家属同意捐献,但重症监护医生投否决票的情况。

该名患者出现重度颅脑损伤,瞳孔开始扩散,前期评估认为脑死亡风险极大。“全力抢救后,如果患者状态有所改善、没有继续走下坡路,那就不符合捐献标准了。”

如何定义死亡?

统计数据显示,2021年,我国器官捐献中源于“脑死亡患者”的占比为62.3%,其余为“心脏死亡”25.4%、“心-脑双死亡”12.3%。

浙江大学医学院附属第二医院副院长、肺移植中心主任陈静瑜告诉“医学界”,目前脑死亡的医学判定已不存在技术障碍。包括陆续制定的《中国成人脑死亡判定标准与操作规范(第二版)》《中国儿童脑死亡判定标准与操作规范》等,“我国脑死亡的医学诊断标准,跟国际是完全接轨保持一致的。”陈静瑜说。

根据《中国成人脑死亡判定标准与操作规范(第二版)》,脑死亡的判定需要同时符合“深昏迷”“脑干反射消失”“无自主呼吸”三大标准。其中需重点排除各种原因造成的“可逆性昏迷”,包括急性中毒、休克、严重电解质及酸碱平衡紊乱、严重代谢及内分泌功能障碍等。

在此基础上,还要进行脑电图、经颅多普勒超声、短潜伏期体感诱发电位的脑死亡确认试验。最后再进行脑死亡自主呼吸激发试验,验证无自主呼吸。

据陈静瑜介绍,“脑死亡”并不是由负责救治的医生单独判断。“按照规定,需要有两位以上从事临床工作至少5年、经培训后具有脑死亡判定资质的医生联合参与。他们大多数是神经内科、神经外科、重症医学领域的专家,确定患者全脑功能已不可逆地终止,无任何抢救希望。”

这套机制可以有效避免“误判”。“医学界”查阅发现,2022年,湖北咸宁曾有一位17岁的少女在当地医院被初步判断为脑死亡,后经武汉大学人民医院专家复核发现,该患者还有一丝抢救希望,最终成功救活了这位少女。

当时负责器官捐献协调、武大人民医院器官协调员戢春兰在接受采访时表示,每发现一个潜在捐献者时,第一步会对患者进行全面评估,并不是一发现是潜在的器官捐献者,就放弃治疗。“我们不会为了救几个人的性命,而放弃一个人的性命。”

尽管临床对脑死亡的医学判定、流程等制定了严格标准,但一大问题在于,我国尚未对“脑死亡”进行明确立法。今年5月,中华医学会泌尿外科学分会肾移植学组委员杨顺良等在《人体器官捐献中的死亡标准问题》撰文指出,最新修订的《人体器官捐献和移植条例》中未定义死亡,且回避了“是否承认脑死亡”这一关键性问题。

陈静瑜曾连续三届担任全国人大代表,他在每年两会提案中都呼吁进行脑死亡立法。“要强调的是,脑死亡立法并不单是为了器官捐献。通过现代医疗设备,脑死亡患者可以长时间维持心跳,但‘死亡’本身无法逆转,因此会浪费大量的医疗资源。”

而对于器官捐献而言,“传统意义的死亡”即“心脏死亡”患者,“心脏捐献肯定是无法进行了,其他器官能否捐献则视具体情况而定。而若等到心脏死亡后再进行爱心捐献,获取器官的质量相对也会打折扣。”陈静瑜说。

“脑死亡”未立法也让器官捐献流程存在一定程度的法律风险。《人体器官捐献中的死亡标准问题》指出,目前尚未见将脑死亡器官获取行为,认定为犯罪的司法判决。但从法律角度,以脑死亡为基础的器官捐献是否会受到法律处罚,还存在一定的不确定性。“个别医疗机构为避免与家属产生矛盾,不接受脑死亡器官捐献,不配合器官捐献工作。”文章写道。

2018年,陈静瑜曾接到过全国人大科教文卫委员会的来信,针对他的脑死亡立法提案给予了肯定与支持,表示可以采取“二元制”,在现行法律中增加“脑死亡”和“心死亡”规定,建议有关方面在制定或修订法律时予以认真考虑。

“但目前,我们依然没看到法律进行了相关调整。”陈静瑜告诉“医学界”,“事实上,近年来我国大部分的器官捐献都来自于脑死亡患者,这表明对脑死亡的认知已经具备了民众基础。尽快推进脑死亡立法,能大幅减少医疗资源浪费、满足司法实践需要。”

器官分配如何避免“特权”?

严浩、洪红等人还关注到“航空转运供体”一事。

据媒体报道,近日,深圳市人民医院利用直升机转运供体,并成功开展两例肺移植手术,其中一名患者73岁。部分网友质疑其身份,担忧存在特权寻租,器官移植过程疏于严格监管等。

深圳当地于7月22日晚间回应,两名移植患者均为普通退休工人,所移植器官均由中国人体器官分配与共享计算机系统(cotrs)按照国家器官分配科学政策分配。

cotrs于2011年正式启用,是官方强制使用的人体器官分配系统。“华山医院器官捐献组织”官微撰文称,该系统以患者病情紧急度、供受者匹配程度等国际公认的客观医学指标进行排序,由计算机自动分配器官,增加器官分配的规范度和透明度,以技术手段最大限度地排除人为干预。

严浩坦言系统内置了非常复杂的评判指标。根据《中国人体器官分配与共享基本原则和核心政策》,以肺脏移植为例,影响匹配排序的主要因素包括等待者评分、地理因素、年龄因素、血型匹配、肺脏移植等待时间、捐献者接受原则和心肺联合移植。

“cotrs是国家卫健委运营的,医院、地方卫健委无法操控数据。”严浩告诉“医学界”,医院和患者唯一能做的,就是定期上传病情变化数据,从而更新等待者的综合评分,以调整其在匹配排序中的位置。

这些数据不是随便填填即可。cotrs会追溯、核查每一条信息。如果器官分配过程中出现异常,系统就会让医院写情况说明、解释。出现违法操作时,涉事医院、医生将承担法律责任。

根据最新版《人体器官捐献和移植条例》,器官分配仅存在一种“特权”。即患者的配偶、直系血亲或三代以内旁系血亲曾经捐献遗体器官的,在同等条件下优先排序。

在洪红看来,cotrs系统有进一步提升空间。

比如,我国仍存在多点登记等情况,同一个病人会在多家移植中心就诊,然后通过该中心录入系统、等待移植器官。而真到器官分配时,有些患者会挑挑拣拣,会以供体不够年轻、家人不在身边、自己没准备好等理由推脱手术。洪红认为,这可能造成供体浪费。

另一方面,cotrs系统的建设思路、框架等是以国外系统为蓝本,没有充分考虑到中国各地现存的医疗差异、未完全统一移植手术指征。“这导致的结果,就是一些诊断模糊且心理建设未成熟的患者,可能会被录入移植等待系统中。”